Der "Trickschalter" in den Gitarren von "Musima" und "Migma"

Einleitung

Neben der Auswahl der Hölzer und der mechanischen Konstruktion einer Elektrogitarre stellt ihre Elektronik eine wesentliche EinfluÃgröÃe für den entstehenden Klangeindruck dar. Dabei reicht die Spanne von einer puristischen Lösung mit nur einem Tonabnehmer ohne weitere Bedienelemente bis hin zu vier Tonabnehmern mit mehreren Potentiometern. Entsprechend gibt es Instrumente die mit bis zu einem halben Dutzend Schaltern und (manchmal) aktiver Elektronik auftrumpfen, welche die Aufgabe von Verstärker und Effektgeräten teilweise in das Instrument verlagern. Ãber Sinn oder Unsinn läÃt sich gepflegt streiten ohne wirklich zu einer Lösung zu gelangen, denn letztendlich ist erlaubt, was gefällt!

Abseits der bekannten Standardschaltungen, gibt es einige Hersteller, die mit ihren Gitarren sehr interessante Konzepte verfolgen. Viele dieser Instrumente kommen jedoch nicht aus dem Geburtsland der Elektrogitarre. Haben die japanischen Hersteller sich in den 70er und 80er Jahren darauf beschränkt, die bekannten Schaltungen ein wenig zu verbessern, indem zum Beispiel ein Split eines Humbuckers oder eine Umschaltung von seriellem auf parallelen Betrieb der beiden Spulen realisiert wurde, gingen einige europäische Hersteller schon wesentlich früher deutlich weiter.

Neben einem allgemeinen Interesse, gibt es auch einen weiteren Grund sich mit solchen Schaltungen zu beschäftigen, denn manchmal leiden alte Instrumente auch unter den Jugendsünden ihrer (damals) unwissenden Besitzer. Löcher für zusätzliche Schalter mit teilweise übergroÃen Formfaktoren oder mit dem Faustkeil erstellte Ãffnungen für weitere Tonabnehmer sind da nur zwei von vielen Möglichkeiten. Selbst wenn sich noch alle Bauteile im Originalzustand befinden, wurde häufig die Schaltung verändert. Dann stellt sich die Frage, wie die Elektronik wohl ursprünglich verdrahtet war?

In diesem Artikel geht es hauptsächlich um ein Schaltungskonzept, welches in alten Instrumenten von "Musima" und "Migma" zu finden ist. Ja lieber Leser, sie haben richtig vermutet. Beide Hersteller kommen aus der ehemaligen DDR! Als Einleitung und Appetizer mag der Artikel http://www.guitar-letter.de/index.php?K ... dMigma.htm

Die Ost-Gitarre am Beispiel von Musima und Migma[/url]" dienen. Wir wagen jetzt also wirklich in mehrfacher Hinsicht einen Blick über den berühmten Tellerrand!

1. Gitarrenelektronik "Hüben" und "Drüben"

Im Westen wenig Neues!

Bei den meisten Elektrogitarren findet man heute immer noch die gleiche Schaltung, wie sie auch schon in den 40er oder 50er Jahren verwendet wurde. Es gab einen Schalter, der die Auswahl eines Tonabnehmer ermöglichte, sowie mindestens eine sogenannte Tonblende und einen Lautstärkeeinsteller. Das folgende Bild zeigt einen entsprechenden Verdrahtungsplan:

Bild 1: Optimierte Verdrahtung für eine typische Elektrogitarre mit HH-Konfiguration

Die hauptsächlichen Unterschiede ergaben sich aus der Anzahl der Potentiometer. Bei "Gibson" wurde für jeden der beiden Tonabnehmer eine eigene Klang- und Lautstärkeeinstellung vorgesehen. "Fender" beschränkte sich häufig auf eine Einstelleinheit für alle Tonabnehmer, was dann zur Einsparung von zwei Potentiometern führte.

Es gab nur sehr wenige Instrumente, die von diesem Konzept abwichen. Lediglich die "Jazzmaster" und die "Jaguar" von "Fender" oder die "L-6" und die "Les Paul-Recording" von "Gibson" stellen bekannte Ausnahmen dar, deren kommerzieller Erfolg jedoch vergleichsweise gering war. Für die meisten Hersteller schien daher zu gelten: "Never change a running system!"

Innovation aus der "freien alten" Welt

Amerika hat der Welt zwar die Elektrogitarre geschenkt, bezüglich der elektrischen Schaltung schienen jedoch die Entwickler der europäischen Hersteller die Nase vorn zu haben. Viele Instrumente unterschieden sich im Schaltungskonzept deutlich von den amerikanischen Standards und boten dem Musiker mehr Klangfarben zur Auswahl. Besonders bemerkenswert sind hier einige Modelle des italienischen Herstellers "Eko". Hier kam es schon einmal vor, daà der erstaunte Musiker mit einem halben Dutzend Drucktaster konfrontiert wurde.

Bild 2: Eine italienische Eko 700 V4 mit vier Humbuckern aus dem Jahre 1960

Um diesen schaltungstechnischen "Irrsinn" zu verstehen, muà man wissen, daà die damaligen Verstärker vergleichsweise einfache Geräte waren. Mehrkanalige Lösungen, die per FuÃschalter fernbedienbar sind, waren damals allein aus Sicht der Kosten undenkbar. Also versuchte man, die gewünschte klangliche Flexibilität dem Musiker "näher" zu bringen, indem alle notwendigen Bedienelemente in die Gitarre integriert wurden. Daà das Instrument dabei immer mehr an den Befehlsstand des Raumschiffes Orion erinnerte, nahm man dabei billigend in Kauf.

Der Osten schlägt zurück

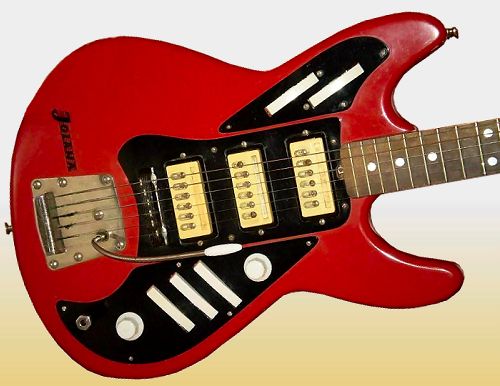

Natürlich waren die Arbeiter- und Bauernstaaten in der Lage, diesen imperialistischen GröÃenwahn zu überbieten, um den Klassenfeind so in seine Schranken zu verweisen. Dieses scheint zumindest für die GröÃe der verwendeten Druckschalter zu gelten, wie das nächste Bild beweist:

Bild 3: Jolana Tornado aus der CSSR (1963)

Wenn man sich diese Bilder ansieht, könnte man fast auf die Idee kommen, daà die verwendeten Druckschalter eigentlich in ein Radio oder ein Fernsehgerät gehören. Mit dieser Vermutung wird man wohl nicht so falsch liegen und für das nächste Instrument muÃte wohl eine Heimorgel die eine oder andere Taste opfern:

Bild 4: Jolana Alfa (1965)

Und was hat es gebracht?

So vielversprechend und innovativ diese europäischen Instrumente auch aussehen, sind die klanglichen Ergebnisse jedoch häufig ernüchternd. Falsch dimensionierte Bauteile und Schaltungen, die einfach aus der Rundunktechnik übernommen wurden, verschluckten die Höhen, dämpften die Resonanz der Tonabnehmer (so denn überhaupt eine vorhanden ist) und verhindern die Ãbertragung von Bässen. Versierte Elektrotechniker finden hier also ein weites Feld an möglichen Verbesserungen, die, einmal ausgeführt, natürlich zu Lasten der Orginalität gehen.

2. Der Trick mit dem Schalter

Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Anliegen dieses Artikels, welches wir einleiten, indem wir zunächst zwei Instrumente betrachten, deren Verwandschaft unverkennbar ist: Die "Elgita" und die "Eterna" von "Musima" aus dem Jahre 1973:

Bild 5: "Elgita" und "Eterna" aus dem Hause "Musima"

Neben der offensichtlich identischen Korpusform haben beide Instrumente eine groÃe Gemeinsamkeit: Sie verfügen über einen Drehschalter mit vier Positionen und zwei Potentiometer. Auf den ersten Blick würde man auf einen Tonabnehmerwahlschalter, eine Tonblende (Tone) und einen Lautstärkeeinsteller (Volume) tippen. Ein Blick auf den Katalog aus dem Jahre 1973 belehrt einen jedoch eines Besseren. Dort kann man über das sogenannte "Mischpult" der "Elgita" folgendes lesen:

Die "Eterna" verfügt noch über einen weiteren Schalter. Ãber Ihr "Mischpult" sagt der Katalog:Mischpult:

...Trickschalter für Rhythmus-, Solo-, Banjo- und Shearing-Effekt. Volumenregler für Rhythmus, Volumenregler für alle Effekte...

Sieht man sich einmal die verschiedenen Instrumente von "Musima" und "Migma" an, so findet man diesen "Trickschalter" nachweislich auf folgenden Modellen:Mischpult:

...Trickschalter mit Einblendemöglichkeiten des mittleren Tonabnehmers in Banjo- und Solo-Effekt...

- Musima Elgita,

- Musima Record,

- Musima 1655,

- Musima 1657,

- Musima Deluxe 25,

- Musima Deluxe 25K,

- Musima Eterna und

- Migma Elektra Deluxe.

Der Begriff "Trickschalter" weckt natürlich schon einmal gewisse Erwartungen! Sowas findet man in den Westgitarren schlieÃlich nicht, oder? Was sich dahinter tatsächlich verbirgt, werden wir uns im weiteren Verlauf genauer ansehen.

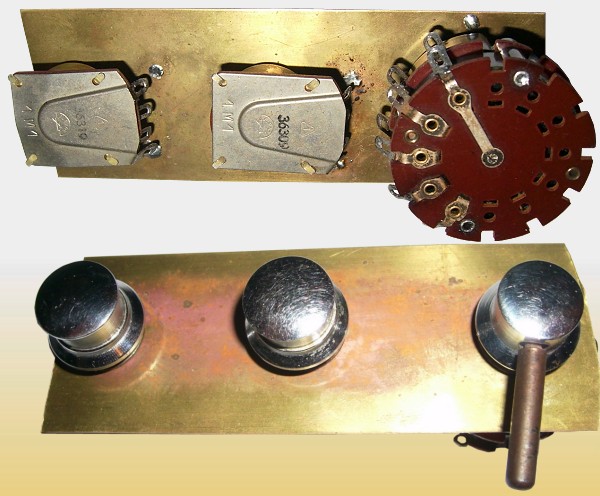

Im Zuge einer Anfrage zur Schaltung der "Record" erhielt ich von Heiko Berbalk ein paar Bilder von den Resten der Elektronik, von denen ich hier einige mit seiner freundlichen Genehmigung zeigen kann.

Bild 6: Die Bedienelemente einer Musima Record

Man erkennt auf der rechten Seite einen vierstufigen Drehschalter mit zwei Kontaktebenen. Daneben befinden sich zwei Potentiometer mit einem Kennwiderstand von 1MOhm, wie dem Aufdruck zu entnehmen ist. Ãber die Charakteristik kann man in gewisser Weise spekulieren. Da es Potis mit einem Kennwiderstand von 1,1MOhm jedoch nicht gibt, liegt die Vermutung nahe, daà die "1" nach dem "M" ein Hinweis auf die Potentiometercharakteristik erlaubt. Bei vielen Herstellern steht diese "1" für ein lineares Potentiometer.

Im Vergleich zu anderen Elektrogitarren ist ein Widerstand von 1MOhm schon ein recht groÃer Wert für ein Potentiometer. Normalerweise findet man hier Werte von 250kOhm oder 500kOhm. Ob diese Wahl begründet ist, wird sich später zeigen.

Ulf

(Die Fortsetzung dieses Artikels findet sich in der Knowledge Database der Guitar-Letter.)